Einen Kamin bauen: Das verborgene System hinter Ziegeln, Glut und Wärme

Ein Kamin ist weit mehr als ein architektonisches Schmuckstück oder eine romantische Wärmequelle für kalte Winterabende. Hinter seiner Fassade verbirgt sich ein komplexes System aus Luftstromführung, Wärmeverteilung und Sicherheitsmechanismen. Wer einen Kamin selbst bauen oder verstehen möchte, sollte sich nicht nur mit Ziegeln und Feuer auskennen – sondern vor allem mit dem inneren Aufbau und der Luftdynamik.

In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf die verschiedenen Zonen eines Kamins, ihre Funktion und warum das richtige Design entscheidend für Sicherheit, Effizienz und Komfort ist.

🔥 1. Der Feuerraum – Das Herzstück des Kamins

Der Feuerraum (auch Feuerstelle oder Brennraum genannt) ist der Ort, an dem das Holz entzündet wird und die eigentliche Verbrennung stattfindet. Hier entsteht die Wärme – sowohl sichtbar als auch fühlbar.

Aufgaben des Feuerraums:

- Hitzebeständige Umgebung für kontrolliertes Brennen

- Optimale Sauerstoffzufuhr zur Flammenbildung

- Erstes Reservoir für die entstehende Wärme

- Minimierung von Funkenflug und Hitzeschäden durch feuerfeste Materialien

Aufbau:

Ein hochwertiger Feuerraum besteht aus Feuerfeststeinen oder Schamottesteinen, die Temperaturen von über 1000 °C standhalten. Sie speichern Wärme und geben sie langsam an den Raum ab – auch nachdem das Feuer erloschen ist.

Tipp: Ein gut isolierter Feuerraum reduziert Brennholzverbrauch und erhöht die Strahlungswärme im Raum.

🌬️ 2. Der Schlitz oder „Kehlkopf“ – Der kritische Übergang

Zwischen Feuerraum und Rauchkammer liegt der sogenannte Kehlkopf oder Rauchgasschlitz – ein schmaler, oft verstellbarer Durchlass, durch den die heißen Gase und Rauchpartikel nach oben geleitet werden.

Warum ist dieser Bereich wichtig?

- Er kontrolliert den Druckunterschied zwischen Feuerraum und Rauchkammer

- Er verhindert, dass Rauch in den Wohnraum zurückgedrückt wird

- Bei falscher Größe oder Position kann es zu Rauchstau kommen

Technischer Hinweis: Der Schlitz darf nicht zu groß sein, sonst geht zu viel Wärme verloren – und nicht zu klein, sonst „erstickt“ das Feuer.

🌫️ 3. Die Rauchkammer – Die „Lunge“ des Kamins

Die Rauchkammer ist ein oft übersehener, aber entscheidender Teil des Kamins. Sie befindet sich oberhalb des Kehlkopfes und dient dazu, die heißen Gase zu sammeln, bevor sie in den Schornstein aufsteigen.

Funktionen der Rauchkammer:

- Verlangsamt und „beruhigt“ die Luftströmung

- Leitet die Abgase gleichmäßig in den Schornstein

- Verhindert, dass Rauch durch Turbulenzen zurück in den Wohnraum gedrückt wird

Sie wirkt wie eine Lunge, die einatmet, den Luftdruck reguliert und dann kontrolliert wieder abgibt.

Bauform:

Moderne Rauchkammern haben oft eine konische oder trichterförmige Form, damit der Rauch nach oben gedrückt wird, ohne an Ecken hängen zu bleiben. Innen sollte sie glatt verputzt sein, um Ablagerungen zu minimieren.

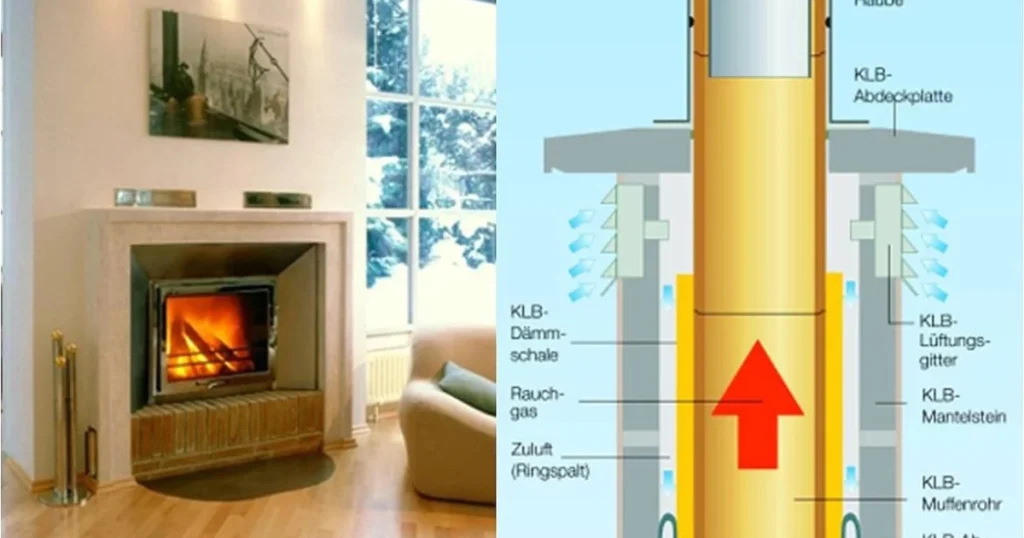

💨 4. Der Schornstein – Der vertikale Atemzug

Der Schornstein ist das sichtbare, vertikale Rohrsystem, das Rauch und Gase nach draußen abführt. Doch seine Aufgabe ist viel komplexer als einfach nur „Rauch abziehen“.

Aufgaben:

- Zug erzeugen, um die heißen Gase nach oben zu transportieren

- Frischluftstrom regulieren, damit das Feuer gut brennt

- Druckausgleich herstellen, um Rückströmung zu vermeiden

Konstruktionsmerkmale:

- Höhe und Querschnitt müssen zur Feuerstelle passen

- Die Innenwand sollte aus Glattrohr, Edelstahl oder Schamotterohren bestehen

- Der Schornstein muss isoliert sein, um Kondensation und Energieverluste zu vermeiden

Regel: Je höher der Schornstein, desto besser der Zug – aber nur, wenn er richtig dimensioniert ist.

🔥 Feuerfeststeine – Wärmespeicher und Schutzschild

Ohne feuerfeste Materialien wäre ein Kamin nur von kurzer Lebensdauer. Schamott- oder Vermiculiteplatten sind speziell entwickelte Baustoffe, die Temperaturen bis zu 1200 °C überstehen.

Vorteile:

- Hitzespeicherung: Die Steine nehmen Wärme auf und geben sie langsam ab

- Schutzfunktion: Sie verhindern, dass die Ziegelstruktur durchbrennt

- Langlebigkeit: Reduziert Rissbildung durch Temperaturschwankungen

Diese Steine befinden sich in:

- Der Rückwand und Seitenwand des Feuerraums

- Manchmal auch im Boden des Feuerraums

- Optional in der Rauchkammer oder am Anfang des Schornsteins

🌡️ Der Luftstrom: So funktioniert ein effizienter Kamin

Damit dein Kamin effizient und sicher funktioniert, muss der Luftstrom klar geregelt sein. Dazu gehört:

- Primärluft: Strömt direkt unter das Holz – für Anzündung und Gluthaltung

- Sekundärluft: Strömt oberhalb der Flamme – unterstützt saubere Nachverbrennung

- Tertiärluft (optional): Für moderne Kamine – erhöht Wirkungsgrad durch Luftverwirbelung

Wenn diese Luftzufuhren gut aufeinander abgestimmt sind, entstehen weniger Ruß, weniger Rauch und mehr Wärmeausbeute.

Tipp: Moderne Kamine besitzen Regler zur präzisen Steuerung des Luftstroms.

🚪 Warum kommt Rauch manchmal ins Zimmer?

Das kommt meist durch einen oder mehrere dieser Faktoren:

- Der Schornstein ist zu kurz oder hat keinen Zug

- Der Kehlkopf ist zu eng oder blockiert

- Die Rauchkammer ist ungünstig gebaut

- Die Wetterlage erzeugt Unterdruck im Haus

- Es fehlt eine externe Luftzufuhr in dichten Häusern

Lösung: Kamin überprüfen lassen, Zug testen (z. B. mit einer Rauchpatrone) und ggf. den Schornstein erhöhen oder mit einem Rauchsauger nachhelfen.

🛠️ Was du beim Kaminbau beachten solltest

Ein Kamin darf in Deutschland nur mit Genehmigung und unter Aufsicht eines Schornsteinfegers gebaut werden. Dennoch hilft es, wenn du die Grundprinzipien kennst.

Zu beachten:

- Bauvorschriften und DIN-Normen (z. B. DIN EN 13240 für Kaminöfen)

- Mindestabstände zu brennbaren Materialien

- Feuerfeste Unterlage

- Gute Belüftung (z. B. externe Luftzufuhr bei Passivhäusern)

- Reinigungsklappen und Revisionsöffnungen einbauen

- Kondensatablauf bei Edelstahl-Schornsteinen berücksichtigen

🧰 Werkzeug & Materialien (Grundausstattung)

- Mörtel und feuerfeste Ziegel

- Schamottsteine und Vermiculiteplatten

- Schornsteinbausatz (z. B. Edelstahl oder Schamotterohr)

- Rauchklappe / Drosselklappe

- Tür mit Sichtfenster (Glaskeramik)

- Zuluftregler

- Dichtungsschnüre, hitzebeständiger Kleber

- ggf. Wärmespeicheraufsatz (z. B. Speckstein)

🧠 Kurze Physik: Warum heiße Luft aufsteigt

Der sogenannte Kamineffekt entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen warmer Innenluft und kühler Außenluft. Warme Luft ist leichter und steigt auf – dieser Auftrieb saugt neue Luft nach.

Je größer dieser Unterschied (vor allem im Winter), desto stärker der Zug. Deshalb funktionieren Kamine an kalten Tagen am besten.

💡 Tipps zur Verbesserung der Effizienz

- Verwende trockenes, unbehandeltes Hartholz (z. B. Buche, Esche)

- Luftzufuhr beim Anzünden offen lassen, erst später drosseln

- Nutze Anzündholz und Kaminanzünder, kein Papier

- Scheiben regelmäßig reinigen, damit du die Flammen sehen kannst

- Asche nicht vollständig entfernen – eine dünne Schicht isoliert und erleichtert das Anzünden

🧯 Sicherheit nicht vergessen

- Ein Funkenschutzgitter oder eine Kaminplatte schützt den Boden

- Rauchmelder installieren

- CO-Melder (Kohlenmonoxid) unbedingt nötig

- Lüftungsschlitze nicht verdecken

- Kamin nur beaufsichtigt brennen lassen

- Kinder und Haustiere fernhalten

✅ Fazit

Ein Kamin ist viel mehr als ein Loch mit Feuer. Es ist ein fein abgestimmtes System aus Zonen, Materialien und Luftdynamik. Wenn du verstehst, wie ein Kamin funktioniert – vom Feuerraum über den Kehlkopf bis hinauf zum Schornstein – kannst du ihn nicht nur effizienter und sicherer nutzen, sondern auch nachhaltiger bauen.

Mit dem richtigen Design, hochwertigen Materialien und einem grundlegenden Verständnis der Luftführung wird dein Kamin zu einem Herzstück des Hauses: wärmend, gemütlich und funktional zugleich.